作者:管理员 发表于:2020-04-01 14:49:17 浏览:345

肛管是将直肠连接到体外的一个很短的排泄通道。肛管疾病种类繁多、原因多种,有先天性,后天性,炎症、良性和恶性肿瘤。临床表现有绝然不同的,有大同小异的,有极易区别的,有极易混淆的,因此时常难以确定。肛管疾病的发生和加重往往都不是孤立存在的,和整个人体的状况有着密切关系,并且彼此互相影响。因此胃肠疾病中的慢性肠炎、腹泻、便秘等都可引起痔疮、肛裂等肛管疾病。专门讨论肛管病理的书不多见,往往都是在直肠病理中一带而过,使得遇到肛管疾病病理时难以查到满意的答案。

肛管结构

上连直肠下连肛门口的一段3-100px长的管腔称为肛管。

虽然仅仅这一小段管腔,目前在界定上就有几种不同的定义。

解剖学的定义:肛管是指肛门内括约肌肌肉的近端和远端之间相对应的一段管腔。这样一来,就把部分直肠包括在内了。

美国癌症联合会(The American Joint Committee on Cancer)的定义:肛管起始于肛门直肠环,结束于皮肤粘膜交界处的皮肤。这样一来,有利于外科医师的辨认,但难以被病理医师判定。

组织学的定义:肛管的上端起自齿状线(腺上皮与鳞状上皮交界),下端即为肛缘(鳞状上皮粘膜与鳞状上皮皮肤交界)。这样的定义容易被病理医师确定,但不容易被临床医师辨认。

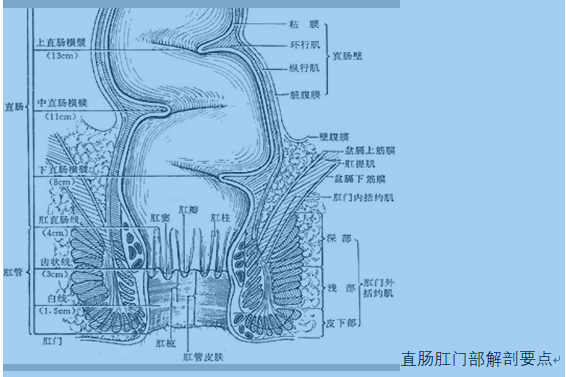

直肠肛门部解剖要点

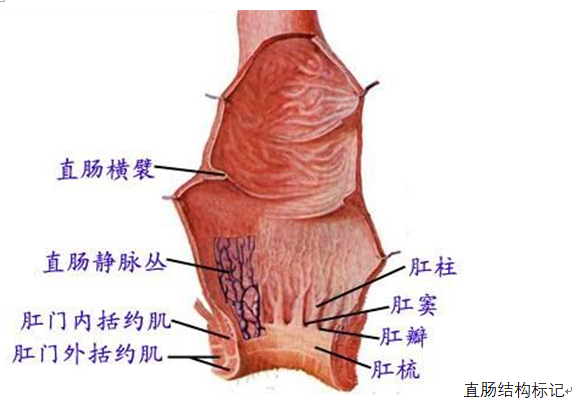

直肠结构标记

肛管的几个关键性标记:

齿状线:既是重要的解剖学标志,也有重要的临床意义。胚胎时期齿状线是内、外胚层的交界处,故齿状线上下的组织学、血管、神经及淋巴来源都不同:齿状线以上是粘膜,受自主神经支配,无疼痛感,齿状线以下为皮肤,受躯体神经支配,痛觉敏锐;齿状线以上由直肠上、下动脉供应,以下属肛管动脉供应;齿状线以上是直肠上静脉丛经直肠上静脉回流至门静脉,以下是直肠下静脉丛经肛门静脉回流至下腔静脉。齿状线上端的产生的痔有粘膜披覆,称为内痔,其下端产生者则为皮肤覆盖的叫外痔。齿状线以上的粘膜,其淋巴引流汇向盆腔的腹主动脉旁或髂内淋巴结,而齿状线远端的皮肤,其淋巴引流到腹股沟及髂外淋巴结。

肛管直肠环(肛直肠线):由肛管内括约肌、直肠壁纵肌的下部、肛管外括约肌深部和部分邻近的肛提肌纤维共同构成的肛管直肠环,是括约肛管的重要结构,如若损伤将引起大便失禁。

肛柱、肛瓣、肛乳头、肛窦:齿状线上缘的直肠粘膜,通常形成8-10个纵行皱折,称为肛柱柱,是肛门括约肌收缩的结果,向上至直肠膨大处皱折即消失。肛柱下端有半月形的粘膜皱襞,称为肛瓣。这些皱襞的表面常有少数小圆锥形纤维组织,称为肛乳头;在肛瓣与肛柱之间的肠壁粘膜,则形成向上开口的袋状小窝,称为肛窦(也叫Morgagni隐窝)。肛窦的作用为存储粘液,排粪时起润滑作用,肛窦易受粪便冲击,细菌常自此隐窝粘膜的破损处侵入,引起肛窦炎甚至肛管周围炎。

肛垫(anal cushions):是指齿线上方宽约1.125px直肠柱区而言,呈环状增厚,借“Y”形沟分割为左侧、右前、右后三块。相当于截石位的3、7、11点位置。肛垫最早于1975年提出,距今已近20年,其概念的提出改变了痔的诊疗原则,认为肛垫是人体正常的解剖结构,是结肠粘膜下层的延续,而痔是由于肛垫的血管一神经一激素调节异常所致。已被众多学者和肛肠科医生接受、采纳与支持。

肛垫示意图

肛垫示意图

肛梳:在齿状线的下方,肛管内面由于肛门内括约肌紧缩,而形成略徽凸起的环形带,称肛梳(anal pecten),该处皮肤轻度角化,深部为静脉丛。

白线:在肛门上方1~37.5px处,在活体上可见皮肤上有浅蓝色的环形线,称白线(white line),它的位置相当于肛门内、外括约肌之间,肛门指诊可触知此处有一环形浅沟,称括约肌间沟。白线至齿状线的距离约25px。

肛门:肛门(anus)是肛管的下口,为一前后纵行的裂孔,扩张时呈椭圆形,前后径(约2~75px)较横径为大。其位置在会阴部之中线,且处于肛门三角之中心,周围有肛门的外括约肌和肛提肌等围绕固定。肛门周围皮肤富有色素,呈暗褐色,成年男子肛门周围长有硬毛,并有汗腺(肛周腺)和丰富的皮脂腺。

肛缘(Anal verge):也叫希尔顿线或肛门边缘(anal margin),是肛管粘膜与肛门皮肤的交界。

直肠海绵体(Corpus cavernosum recti ):肛管黏膜下层内有海绵状血管组织,并有丰富的动-静脉吻合,象征着肛管黏膜似有勃起作用,并把黏膜下组织比作海绵体组织,称为直肠海绵体。

直肠肛管的动脉供应来自1支直肠上动脉,2支直肠下动脉和2支肛管动脉,此外还有1支细小的骶中动脉分布在直肠的后壁。肛动脉在会阴部左右各一,是阴部内动脉的分支,后者则为髂内动脉后支的一个分支。该动脉经过坐骨肛管间隙时再分为数支,主要分布到肛提肌、肛门内、外括约肌和肛管。它与直肠上、下动脉和对侧的血管虽也有吻合支,但一般很细小,不致引起大出血。

直肠肛管的静脉分布状态和动脉相同,但这些静脉都来自二个静脉丛,即直肠上静脉丛和直肠下静脉丛,且分别汇入门静脉和腔静脉。直肠上静脉从中齿状线以上的直肠粘膜下层中,从这个静脉丛汇成数支静脉,穿过直肠壁成为直肠上静脉,经肠系膜下静脉入脾静脉。这些静脉无静脉瓣,故门静脉高压症时因直肠上静脉内压力过高,静脉丛可曲张成内痔。直肠下静脉丛在齿状线以下的肛管肌层以外,由下段直肠壁外的静脉支及肛提肌的静脉支合成。它们最后汇入两队大静脉:一为肛管静脉,进入阴部内静脉,一为直肠下静脉,直接流入髂内静脉,均属腔静脉系统。在上、下两个静脉从之间有无数吻合支,为门静脉系统与下腔静脉系统之交通支;当肝硬变而有门静脉高压时,此交通支即为侧支循环通路。在直肠肛管部有炎症或癌肿扩散转移时,亦按此静脉的分布而有一定的规律。

肛管周围主要由阴部神经的分支直肠下神经和前括约肌神经,以及肛尾神经和第4骶神经会阴支所支配。

直肠神经有交感神经和副交感神经。交感神经主要来自骶前(腹下)神经丛。此丛在主动脉分下方,在直肠固有筋膜层外分成左右两支,各向下与骶部副交感神经会合,在直肠侧韧带两旁形成骨盆神经丛。骶前神经损伤则使精囊、前列腺丧失收缩功能而不能射精。骶部副交感神经由第2~4骶神经分出,是支配排尿和阴茎勃起的主要神经,手术时应匆损伤。

直肠肛管的淋巴组织分为上、下二组,齿状线以上的直肠引流入骶髂部淋巴结者称上组,齿状线以下的肛管和肛门引流入腹股沟淋巴结者为下组。上组齿状线以上,有三个引流方向。向上沿直肠上动脉到肠系膜下动脉旁淋巴结,这是直肠最主要的淋巴引流途径;向两侧经直肠下动脉旁淋巴结引流到盆腔侧壁的髂内淋巴结;向下穿过肛提肌至坐骨肛管间隙,沿肛管动脉、阴部内动脉旁淋巴结到达髂内淋巴结。下组在齿状线以下,有两个引流方向。向下外经会阴及大腿内侧皮下注入腹股沟淋巴结,然后到髂外淋巴结;向周围穿过坐骨直肠间隙沿闭孔动脉旁引流到髂内淋巴结。上、下组淋巴网有吻合支,彼此相通,因此,直肠癌有时可转移到腹股沟淋巴结。